سعاد العامري: أكتب مثلما أتكلّم | حوار

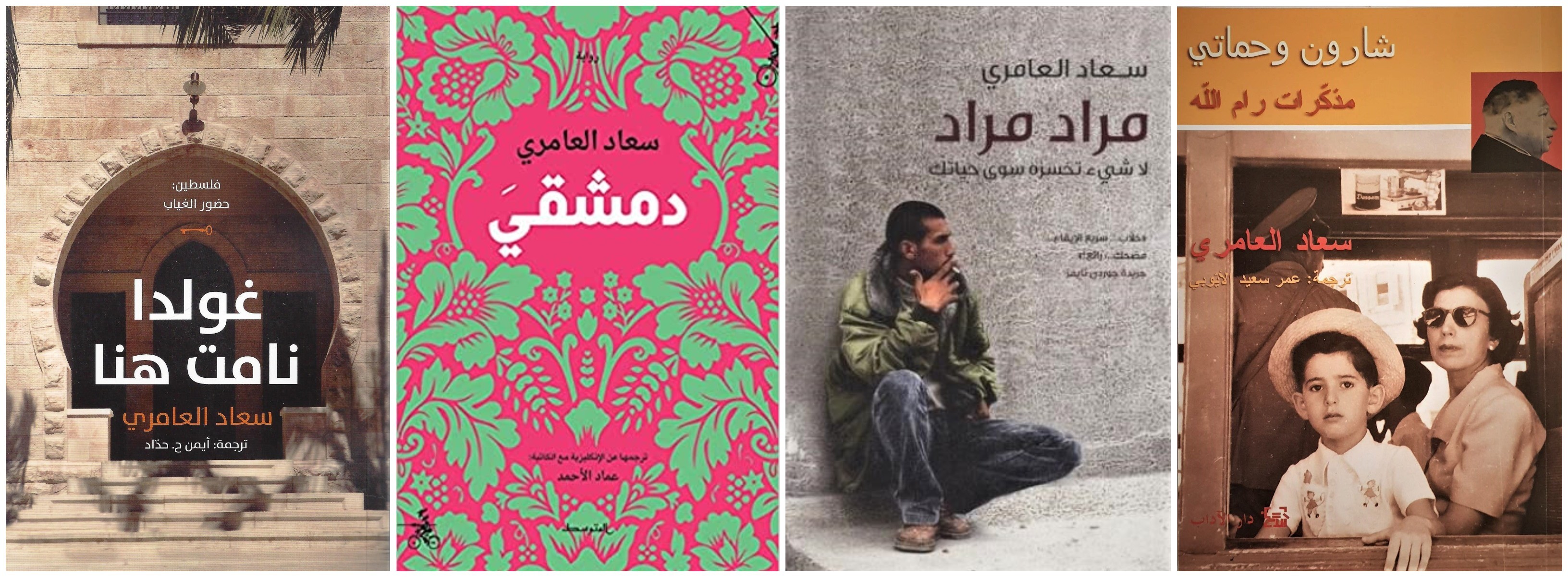

في عام 1991، أسّست المعماريّة والكاتبة الفلسطينيّة د. سعاد العامري، «مركز المعمار الشعبيّ – رواق»، الّذي أصبح منذ ذلك الحين، أحد أهمّ المراكز الفلسطينيّة الّتي تعمل في مجال الحفاظ على التراث المعماريّ، وترميم المباني التاريخيّة الفلسطينيّة، إضافةً إلى ترميم البيوت والمراكز للعديد من القرى الفلسطينيّة في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة. وفي عام 2007، كتبت العامري كتابها الأوّل الّذي حقّق شهرة عالميّة، «شارون وحماتي»، والّذي تُرْجِمَ إلى أكثر من عشرين لغة حول العالم. تبعت العامري كتابها الأوّل، بكتاب «مراد مراد» (2009)، و«غولدا نامت هنا» (2013)، و«دمشقيّ» (2019).

نتكلّم مع العامري، في الحوار الّذي تُجريه فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة، عن نشأة مشروع «رواق» وتطوّره، وعن سياسات العمارة التقليديّة والنيوليبراليّة في فلسطين، وعن الكتابة الروائيّة وظهورها المتأخّر، والصدفة، المتوقّع منها وغير المتوقّع.

فُسْحَة: أشرتِ، في حوارات سابقة، إلى الدور المركزيّ الّذي أدّته الصدفة في حياتك وفي مساراتك المعماريّة، والروائيّة، وغيرها من الأحداث المركزيّة؛ كيف تفهمين الصدفة وتأثيرها في خياراتك؟

سعاد: منذ كنت في «الجامعة الأميركيّة» في بيروت، وقبل ذلك، والصدفة لها دور كبير في حياتي؛ فمثلًا، لم أتوقّع قطّ أن أكون كاتبة؛ ولذلك كانت صدفة كتاب «شارون وحماتي» (دار الآداب، 2007) مهمّة، وأتت في وقتها المناسب لتغيّر حياتي بشكل كبير. الصدفة، كما أفهمها، هي الاستعداد لأخذ المجازفة، لن تكون الصدفة صدفةً، إن لم يكن الإنسان منفتحًا على التجريب والعيش، فحتّى تحدث الصدفة لا بدّ من وجود الجرأة، وحتّى تحدث المصادفات، لا بدّ من الانطلاق في العالم، وإلّا فلن يحدث شيء. ما أقصده بالصدفة أيضًا، عدم الخوف من تغيير الحياة، فعادة ما نُعَلَّم في سنٍّ صغيرة أنّنا نملك شيئًا واحدًا فقط، موهبةً واحدة أو مهارة واحدة، وعادة ما يُقال إنّ على الإنسان فعل كلّ شيء، أو على الأقلّ شيء مهمّ قبل الثلاثين، وإلّا فلن يتمكّن من فعل شيء بعد ذلك الوقت. في رأيي، الإنسان لديه غير شيء واحد، وكلّها أشياء يمكنها الظهور، ويمكن تجريبها في أوقات مختلفة، متأخّرة أو مبكّرة. أعتقد أنّ الصدف الّتي حدثت لي، والنجاحات الّتي حقّقتها، لها علاقة بشعوري بالانطلاق في الحياة، وبحبّ الاستطلاع للمكان وللإنسان، وأيضًا بسبب استعدادي الدائم لتغيير رأيي. من الضروريّ أن يغيّر الإنسان رأيه بين الحين والآخر، وأن يتمكّن من ذلك يعني قدرته على تغيير مجرى حياته بين الحين والآخر. أتيت إلى فلسطين بالصدفة، ولكنّي بالأصل رُبِّيت لاجئة؛ فقد هاجر أهلي عام 1948، ولكنّ أحدًا منهم لم يفكّر في العودة أو استصدار تصريح زيارة كما فعلت عام 1981، ومنذ ذلك الحين أنا هنا. ما أقوله هو ضرورة الانفتاح والجرأة على التجريب الّتي تخلق الصدف الّتي بإمكانها تغيير مجرى الحياة. المشكلة أنّ الناس عادة ما يعلقون في عمل لا يحبّونه، علاقات عاطفيّة لا يحبّونها؛ خوفًا من التغيير؛ ولكن، يلزمنا القليل من الانطلاق في الحياة للتخلّص من القيود الّتي تُثْقِل وجودنا.

فُسْحَة: كيف ساهم عملكِ السابق بالعمارة التقليديّة، في التأسيس لمشروع «مركز المعمار الشعبيّ – رواق»؟

سعاد: في البداية، سأقول إنّني ورثت حبّي للطبيعة عن أمّي، ولكنْ ثمّة بَلَدان أدّيا دورًا كبيرًا في تنمية حبّي للعمارة التقليديّة أو الفلاحيّة، الأوّل كان لبنان، حيث درست في «الجامعة الأميركيّة» في بيروت، الهندسة المعماريّة، ودرّسني بروفيسور إيطاليّ نمساويّ كان لديه اهتمام كبير بالعمارة التقليديّة اللبنانيّة. في تلك المرحلة درسنا مساقًا اسمه «العمارة التقليديّة في لبنان»، وفي جزء من دراستنا تجوّلنا في القرى اللبنانيّة، واطّلعنا على أنماط العمارة التقليديّة في القرى، وذلك أثّر بشكل كبير فيّ، من ناحية الربط بين الإنسان والمبنى والطبيعة، وكيف أصبحتُ أراهم مرتبطين ببعضهم بعضًا بشكل عضويّ. كذلك كان لرحلتي إلى إيطاليا عام 1981 أثر مهمّ في إدراكي ضرورة الحفاظ على التراث المعماريّ المحلّيّ، مثلما كان الحال في إيطاليا، وتساءلت: ما الّذي يمنعنا، في بلادنا، من حماية التراث الثقافيّ المكانيّ، الّذي يشكّل جزءًا من ذاكرتنا الجمعيّة، وجزءًا مهمًّا وأساسيًّا منها، وحفظ ذلك التراث، على غرار ما يحدث في إيطاليا، وفي بلدان أخرى؟ كأنّ العاديّ هو عدم الاكتراث بالمكان التراثيّ، بينما المكان هو الذاكرة، وفي سياق المكان الفلسطينيّ، تصبح الذاكرة أكثر إلحاحًا. اعتدت سماع والدي وهو يروي لي كيف دمّرت إسرائيل المكان الفلسطينيّ، القرى والمدن والبيوت، وكنت أسأله دائمًا إن كانت فلسطين أجمل من لبنان، ويجيبني بأنّها أجمل من أيّ مكان آخر، فأشعر بالقهر عندما أسأله عن بيته، وإن كان قد دُمِّر، ويقول لي إنّه لا يعرف، وأتخيّل معنى الفقدان بالنسبة إلى أناس أحياء في منفاهم، ولا يعرفون إن كانت بيوتهم لا تزال قائمة أم لا، إن كانت حاراتهم قد دُمِّرت، أو مدارسهم، أو مشافيهم، أو مدنهم. لذلك؛ عندما فكّرت في كتابة أطروحة الدكتوراة، فكّرت في كتابة شيء عن العمارة التقليديّة في فلسطين، وكان من الصعب فعل ذلك بينما أنا في عمّان، وحينذاك طلبت من صديق لي استصدار تصريح لزيارة فلسطين، وزرتها في نهايات عام 1981، ولم أكن أعرف أحدًا في البلاد. وصلت القدس، ضِعت فيها لبضعة أيّام، ومن ثَمّ قرّرت زيارة كلّ المدن الفلسطينيّة، واشتغلت على تصوير مئات القرى الفلسطينيّة وتوثيقها منذ ذلك الوقت، وذلك المشروع كان بداية عملي في توثيق التراث المعماريّ الفلسطينيّ وحفظه، قبل تأسيس «مركز رواق» في عام 1991.

فُسْحَة: المحطّة الأولى في مشروع «رواق» كانت محطّة التوثيق، والأرشفة والكتابة عن المعمار الشعبيّ، وهي الكتابة الّتي لم تكن موجودة من قبل، في ما عدا مقالة واحدة فقط لتوفيق كنعان؛ ما الّذي أنجزه المركز خلال هذه المحطّة؟

سعاد: عندما بدأت بالعمل على أطروحة الدكتوراة، بدأت بالبحث عن الأدبيّات الّتي تناولت موضوع المعمار الشعبيّ في فلسطين، وفوجئت بأنّه لم يكن ثمّة أدبيّات متوفّرة، في ما عدا بعض الأدبيّات غير العربيّة عن مدينة القدس، ولكنّي لم أجد شيئًا عن العمارة الفلاحيّة والتقليديّة في ما عدا مقالة توفيق كنعان. وأعتقد أنّ لغياب الكتابات أسباب عديدة، من بينها أنّ أهلنا الّذين هُجِّروا عام 1948 اختبروا صدمة نفسيّة عميقة جدًّا، إضافةً إلى فقدهم كلّ شيء ملكوه في لحظة واحدة، وشعورهم لفترة طويلة من الزمن بأنّهم على وشك العودة. ذلك الجيل اختبر الصدمة الكبرى، وفي الوقت نفسه كان عليهم العمل وفعل المستحيل لإطعام أولادهم وتعليمهم، فلم يكن ثمّة إمكانيّة ليشتغلوا في التأريخ، وتطلّب الأمر جيلًا كاملًا لنؤسّس أنفسنا نحن الفلسطينيّين. أمّا الجيل الثالث، وهو جيل الشباب اليوم، فهو الجيل الّذي بدأ بالتحرّر قليلًا من الثقل الّذي لازمَ الجيلين الأوّل والثاني إلى حدّ ما، وأصبح لديه القدرة على الكتابة التاريخيّة، إضافةً إلى ممارسة الفنون وإنتاجها، والانشغال بالعمل الثقافيّ. وفي رأيي، أدّى «مركز رواق» دورًا مهمًّا - ولا يزال - في التأريخ للمعمار الشعبيّ الفلسطينيّ. في البداية، لم نكن نعرف ما لدينا أصلًا بفلسطين، عندما كنّا نخطّط للترميم والمحافظة على المباني التراثيّة. ولذلك السبب؛ بدأنا بمشروع «سجلّ المباني التاريخيّة»، الّذي قضينا فيه عشر سنوات، وتكلّف أكثر من مليون دولار؛ لنحدّد 50 ألف مبنًى في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة تستحقّ الترميم. أشعر بالفخر اليوم لأقول إنّ «رواق» أصدر واحدًا وعشرين كتابًا في التراث المعماريّ الفلسطينيّ، في حين لم تتمكّن العديد من المراكز والجامعات من إصدار هذا العدد من الكتب، والأهمّ أنّها لكتّاب عرب. أظنّنا خلقنا نوعًا من نافذة في هذا العمل الأرشيفيّ، وإضافةً إلى توثيق المباني نفسها ونمط العمارة، عملنا على توثيق عناصر معماريّة أخرى كالبلاط الفلسطينيّ، وأنواع الأبواب، والحديد المستخدم؛ فأصبح لدينا ما يمكن وصفه بالمعجم لكلّ ما هو معمار تراثيّ فلسطينيّ.

فُسْحَة: كيف تحوّلت عمليّة الترميم إلى مشروع جمعيّ تشغيليّ، في المحطّة الثانية من عمل «رواق»؟

سعاد: كان هدفنا الأساسيّ هو حماية هذه المباني، ومع انتهاء العمل على السجلّ، حاولنا العمل مع البلديّات، واكتشفنا أنّ البلديّات ليست معنيّة كثيرًا في هكذا عمل؛ أي ترميم المباني التاريخيّة والتراثيّة في القرى. كذلك تطلّب الأمر وقتًا؛ حتّى أدرك الناس واكتشفوا أنّ لدينا تراثًا ومن المهمّ الحفاظ عليه، ولكنّنا اكتشفنا عندما ذهبنا إلى القرى لنحاضر بأهمّيّة التاريخ والهويّة وبيوتهم، أنّ الناس لم يكونوا مهتمّين كفايةً بالاستماع إلى محاضرات، وجعلنا ذلك ندرك أهمّيّة وجود عنصر اقتصاديّ في المعادلة؛ بمعنى ضرورة استفادة القرى اقتصاديًّا من ترميم بيوتها وتخطيطاتها المعماريّة التراثيّة. وعندما فهمنا العنصر الاقتصاديّ فهمنا أهمّيّة استفادة القرية بشكل مباشر من هذه العمليّة. من هنا بدأ برنامج تشغيل أو خلق فرص العمل، وبدأنا تدريب المتعهّدين على كيفية الترميم؛ فالمعرفة كانت غائبة، والبلاط التقليديّ كان منقرضًا، فذهبنا إلى مصنع بلاط تقليديّ مغلق، وأقنعنا صاحبه بأن يعيد تشغيله بعد اتّفاقنا معه على أنّنا سنشتري كلّ إنتاجه. كذلك كان اتّفاقنا مع المتعهّدين على ضرورة تشغيل أهل القرية أنفسهم في مشاريع الترميم، وبدأنا بالتنسيق مع الجمعيّات الأهليّة بالقرى، ونتّفق معهم على الانتقال من مقرّاتهم المبنيّة من الباطون التقليديّ، إلى منازل أوسع رُمِّمَت دون الحاجة إلى دفع أيّ شيء؛ فكانت الفكرة أن نتّفق مع مالك البيت على ترميم بيته، والتكفّل ماليًّا بكلّ شيء، على أن يمنحونا حقّ الاستعمال لعشر سنين أو خمس عشرة سنة، وبهذا الاتّفاق يستفيد الملّاك، والجمعيّات الأهليّة الّتي أصبح بإمكانها العمل في مساحة أوسع، وكذلك أهل البلد الّذين يشتغلون في هذه المشاريع. وهذا كلّه بدأ عام 2000، عندما بدأ شارون بمنع العمّال الفلسطينيّين من العمل في إسرائيل؛ وهو ما أدّى إلى نسب بطالة مرتفعة، وذلك كان كلمة السرّ في نجاح «رواق».

فُسْحَة: عمل «رواق» على الترميم والافتتاح لما يقارب 77 مبنًى نسويًّا، أو مركزًا ثقافيًّا نسويًّا، ما الاعتبارات الجندريّة الّتي يُفَكَّر فيها عند التخطيط لهذه المشاريع؟

سعاد: تعرف تمامًا صعوبة التعامل مع موضوع النساء في مجتمعنا، ونحن فكّرنا بالتالي، إن كان ثمّة مهندسات في قريةٍ ما في الخليل، أو نابلس، أو أيّ مدينة أخرى، فسنعطي الأولويّة لهؤلاء المهندسات في التدريب والتشغيل. أيضًا، من الصعب تشغيل المرأة في أعمال البناء الّتي تاريخيًّا هي أعمال ذكوريّة، فنلجأ في مثل هذه الحالة إلى تشغيل النساء في الأعمال الّتي يُتْقِنَّها كالبستَنة والتزيين، وغيرهما من الأشغال الملائمة، الّتي تحترم العادات والتقاليد في القرية أو البلدة. ونحن ندرك أيضًا ضرورة التعامل مع الأجسام الموجودة أصلًا من مؤسّسات ومراكز نسويّة أو لجان نسويّة، بدلًا من محاولة فرض شيء خارجيّ أو لجنة خارجيّة؛ ولذلك نعمد إلى التنسيق المباشر مع هذه المراكز، عند التخطيط لأيّ مشاريع ترميم في أيّ قرية.

فُسْحَة: يبدو أنّ مشروع «رواق»، في ترميم المباني التاريخيّة والبيت الريفيّ التقليديّ وتأهيلها، يسير في اتّجاه معاكس لنمط العمارة المهيمن في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، الّذي تمثّله مشاريع معماريّة ضخمة مثل «روابي» والضواحي المنعزلة عن المدن، إضافةً إلى الأبراج السكنيّة المكتظّة. كيف تقرئين سياسات التوسّع السكنيّ النيوليبراليّ في المدينة الفلسطينيّة اليوم؟

سعاد: المشكلة تبدأ برأس المال، وعندما يكون رأس المال قادرًا على تقرير ما هو أفضل بالنسبة إلى المصلحة العامّة، فتصبح المصلحة العامّة هي مصلحة رأس المال الخاصّة. الافتراض الأساسيّ أَنْ تعمل البلديّات والحكومات في خدمة المواطن، وأن توفّر له حيّزًا عامًّا يتنفّس من خلاله، أن توفّر شوارع عريضة بأرصفة نستطيع المشي عليها. الجميع يدفع الضرائب للبلديّات، ولكن مع غياب أيّ خدمة في المقابل. خمسون بالمئة من الميزانيّات العامّة تأتي من المواطنين، ومن حقّهم شارع ورصيف يمشون عليه، أنا أخاف المشي على أرصفة رام الله؛ لأنّي دائمًا ما أنظر إلى الأرض لكيلا أقع. من حقّ المواطنين أن يكون لديهم مساحات خضراء، ومن المؤسف أن يكون المستثمر هو صاحب القرار في كيفيّة عيش الناس؛ فهو لا يهمّه أن يرى الناس السماء، أو يكون لديهم القليل من ضوء الشمس، أو يلعب أطفالهم في الحديقة. منذ زمن طويل، ينصّ القانون على أنّ البناء يجب ألّا يتجاوز أربعة طوابق، ولكن فجأة تغيّر هذا النصّ القانونيّ أو لم يَعُد مهمًّا؛ لأنّ البلديّات لا يهمّها وجود تهوية ملائمة في الشقق السكنيّة المختنقة في البرج السكنيّ، وفي النهاية، تصبح السلطة والبلديّة في خدمة مَنْ يملكون المال، والقادرين على بناء أبراج سكنيّة سيسعدهم دفع مخالفة لا تؤثّر فيهم بشيء، ويصبحون هم في النهاية مَنْ يتحكّم في الشكل المعماريّ للمدينة.

فُسْحَة: من الممكن اعتبار عمل «رواق» من توثيق وأرشفة وإصدارات، نوعًا من أنواع المعرفة الأصلانيّة المعماريّة؛ فهل ثمّة خطط لتحويل هذي المعرفة واستيعابها أكاديميًّا؛ لتكون رائجة في دراسات العمارة والهندسة في فلسطين؟

سعاد: أرجو ذلك، حاولنا مع الجامعات إدخال مساق «العمارة التقليديّة»، ولكن عادةً ما يكون التعامل معه باستخفاف من قِبَل الأساتذة، فَيُدَرَّس فصلًا ولا يُدَرَّس في الفصل التالي. أعتقد أنّ الناس ستقدّر عمل «رواق» وأهمّيّة التراث المعماريّ، وكم هو ملائم البيت القديم للسكن من ناحية الموادّ وانسجامه عضويًّا وبيئيًّا مع البيئة المحيطة! عملت أنا وخلدون بشارة، الّذي كان مدير «رواق» قبل فترة، مشروعًا اسمه «تلّ الصفا»، وهو مشروع سكنيّ، يتألّف من 45 وحدة سكنيّة من الخارج تبدو من القرن التاسع عشر، ولكن من الداخل هي نمط القرن الحادي والعشرين. أردنا من المشروع أن نُري كيف يمكن العمارة التقليديّة أن تُلائم زمننا أيضًا. لست ضدّ العمارة الجديدة، فلكلّ زمن أسلوب معيّن، ولكنّي ضدّ نسيان كلّ شيء من تاريخنا، تراثنا، قدراتنا ومهاراتنا المهنيّة. في رأيي أنّ لدينا تراثًا ضخمًا يجب النظر إليه مصدرًا للإلهام، ومن هنا جاءت فكرة «تلّ الصفا»، فكانت قرية متكاملة تقريبًا. نحن بذلنا ما في وسعنا ليكون هذا النمط من العيش والسكن رائجًا، وما زلنا نبذل ما في وسعنا، ومع ذلك، فما دامت السيطرة هي لرأس المال الباحث عن الربح الشخصيّ لا الجمعيّ، فستظلّ الأبراج هي السائدة في بلادنا.

فُسْحَة: ثمّة اغتراب مباشر تُنْشِئه الشقّة السكنيّة الّتي أصبحت سلعة، وتحوّلت إلى مصنع صغير لإعادة إنتاج العلاقات الجندريّة والاجتماعيّة في المجتمع، فأصبح البيت مكانًا للإقامة لا العيش، بينما يفرض تصميمه الداخليّ على المقيمين فيه أدوارهم وأدوارهنّ وطبيعة حياتهنّ وحياتهم؛ لأنّهم لم يشاركوا في تصميمه. ذلك ينطبق أيضًا على فكرة الحيّز العامّ، حيث الحيّز العامّ في المدينة عبارة عن شوارع بأرصفة ضيّقة ومجمّعات تجاريّة للتسوّق؛ فما الفرق بين الحيّز العامّ في قرية مثل «تلّ الصفا»، أو القرى الّتي تعيدون ترميمها، وبين الحيّز العامّ في المدينة الفلسطينيّة؟

سعاد: الإنسان هو المقياس، هذا ما نتعلّمه في العمارة، وأوّل ما ننظر إليه هو صورة ليوناردو دافنشي، تخبرنا بأنّ الإنسان مقياس كلّ شيء في الحياة. تشعرك القرى، بحيّزها العامّ والخاصّ، بأنّك جزء من هذا الحيّز، وبأنّك لست قزمًا بالنسبة إلى هذا الحيّز، بينما تشعر بالتقزّم في المدينة، وتشعر بأنّك غريب بالنسبة إلى البرج السكنيّ. ثمّة أيضًا علاقتنا بالطبيعة، فنحن مجتمع فلاحيّ والأرض دائمًا ما كانت تعني لنا الكثير، أمّا اليوم فالعائلة تسكن شقّة حارّة بُنِيَت من الباطون، في الطابق السابع عشر، وتعيش نمط حياة، في رأيي، نحن لسنا مستعدّين له. إذا سألت طفلًا أين سيلعب في المدينة، فلن يعرف بماذا يجيبك، ولو سألت طفلًا من قرية دير غسّانة، لقال لك في الحارة أو في وسط القرية. أعتقد أنّ المكان الّذي لا نستطيع فيه المشي براحتنا، ولا يستطيع أطفالنا لعب كرة القدم فيه، هو مكان لا يصلح للعيش، وهذا ما أوضحه لنا وباء كورونا، الّذي أظهر لنا حاجتنا الماسّة إلى الحديقة، إلى الفُسْحَة الخارجيّة الّتي هي بمنزلة مُتَنَفَّس. الحديقة، كما أفهمها، هي حقّ من حقوق الإنسان، والمشكلة لدينا هي في انعدام حقوق الإنسان، وهذا عائد إلى السياسات البلديّة والحكوميّة الّتي تصادق على وجود هذه الأبراج السكنيّة، ولا توفّر متنفّسًا وحيّزًا عامًّا للمواطنين. أعتقد أنّ الناس ستبدأ بإدراك أهمّيّة العيش في القرية خلال عشر سنوات أو خمس عشرة من الآن، وأهمّيّة إيجاد متنفّس خارج المدينة.

فُسْحَة: في العودة إلى مفهوم الصدفة، أعود إلى كتابك «شارون وحماتي»، الّذي ظهر فجأة، وكنتِ قد قلتِ سابقًا إنّك لم تتوقّعي من قبل أن تكوني كاتبة؛ فكيف ظهر الكتاب؟ وكيف ظهرت سعاد العامري الكاتبة؟

سعاد: بدايةً، نحن نعيش في مجتمع يقيّدنا منذ الطفولة، تُنَظَّم لنا حيواتنا، وتربط الذكاء بتخصّصات محدّدة كالرياضيّات، أو الهندسة، أو الطبّ أو أيّ تخصّص من هذه التخصّصات. وعادةً ما لا يُعْتَرَف بالمواهب الأخرى، كالموسيقى، والرسم، أو حبّ القراءة والكتابة. كلّ هذا لا يعني شيئًا بالنسبة إلى كثيرين. ثمّة برمجة تحدث لنا ونحن أطفال، وفي هذه البرمجة يحدث القمع، ومنه الإسكات، فإذا كان ثمّة طفل - أو طفلة - في العائلة يتكلّم كثيرًا فعادةً ما يُسْكِتونَه. لكنّ تلك موهبة أيضًا، لم يسبق لي أن فهمت الحكي، كموهبة، والحكي من الحكواتيّ أو الحكواتيّة، وأنا كنت أحبّ الحكي، ولم أشعر بالقمع في عائلتي، بالعكس، شعرت بالتشجيع لأحكي قصصي الشخصيّة. لم أفهم الحكواتيّة كموهبة، لكنّها موهبة امتلكتها منذ كنت صغيرة، ولم أفكّر من قبل أنّني أريد أن أصبح كاتبة؛ لأنّني كنت أواجه صعوبة في القراءة أو ما يُسَمّى بالديسلكسيا (Dyslexia)، وكنت أعتقد أنّ الكاتب هو الّذي يمتلك لغة قويّة ويقرأ كثيرًا، ولكن لم يسبق لي أن ربطت بين الحكواتيّة ، من الحكاية، والقصّة، وأنّ القصّة هي الرواية؛ فالمصادفة حدثت لدى اجتياح شارون للضفّة الغربيّة عام 2002، واضطررت حينها إلى إحضار حماتي للعيش معي، وبدأت بكتابة قصص اجتياح شارون وقصصي أنا وحماتي في منزلي. فجأة، وجدت نفسي كاتبة، وتُرْجِمَ كتابي إلى عشرين لغة، ولكنّها صُدَف عدّة؛ لأنّها مبنيّة أصلًا على الحكواتيّة الّتي لم أعرف وجودها داخلي حتّى تلك اللحظة. لم أعرف أنّ أساس الرواية هي الحكاية، وإن لم تملك حكاية فليس لديك رواية، حتّى لو كانت لغتك العربيّة قويّة، فليس لديك شيء لتقوله. الأمر الثاني هو اكتشافي لقدرة كلٍّ منّا على أن يكون كاتبًا، وأنّ الكاتب ليس الكائن الأسطوريّ الّذي ينزل عليه الوحي والإلهام. أنا أكتب مثلما أتكلّم، والكتابة تأتيني بسهولة، ولكن، مع العمل الشاقّ، والعمل الشاقّ له دور مهمّ في عمليّة الكتابة. على الإنسان أن يكون لحوحًا، فلا يمكن أيّ كاتبة أن تكون كاتبة ناجحة، أو كاتبًا ناجحًا دون العمل اليوميّ. القصّة ليست وحيًا، وعادة ما أجلس في الأيّام الثلاثة الأولى وأكتب خربشات بلا معنًى، ولكن في اليوم الرابع تبدأ الرواية بالظهور، وبعدها أبدأ بالكتابة لأيّام وليالٍ بانتظام وبصبر. في رأيي، لا بدّ من الهوس الشخصيّ؛ الهوس الّذي يدفع إلى العمل اليوميّ، والتفكير المستمرّ بالرواية حتّى يتحقّق النجاح النهائيّ.

فُسْحَة: هل هو هوسك، إذن، الّذي دفعك إلى التسلّل برفقة العمّال الفلسطينيّين إلى الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1948؛ لتتمكّني من كتابة كتاب «مراد مراد»؟

سعاد: قرّرت مرافقة العمّال الفلسطينيّين لأنّني فوجئت بجَهلي؛ فأنا أعتبر نفسي سياسيّة، أنتم تقابلونني كاتبةً ومعماريّة، ولكنّي أعتبر أنّ لديّ تاريخًا سياسيًّا، وفوجئت بجَهلي عندما سمعت من مراد بالصعوبات الّتي يواجهونها في طريقهم إلى أشغالهم، وأحسست كأنّي أجنبيّة لا تعرف شيئًا عن مراد، ولا عن مئتين وخمسين ألف عامل فلسطينيّ يعيلون ما يقارب مليون فلسطينيّ، ولا عن ظروف عملهم. كان تحدّيًا بالنسبة إليّ، وقرّرت، وكما تعرف، في البداية أقفز في الماء، ومن ثَمّ أسأل إن كنت أعرف السباحة أم لا، وقرّرت مرافقتهم والتسلّل برفقتهم إلى الداخل المحتلّ. دائمًا ما أقول إنّ «مراد مراد» هو أعزّ كتاب كتبته؛ لأنّني استفدت كثيرًا من الوقت الّذي قضيته برفقة مراد وبقيّة الشباب، وتعلّمت الكثير عن صعوبة حياة العمّال الفلسطينيّين. كذلك كان الحديث مع العمّال كاشفًا عن الكثير من الأشياء الّتي تجهلها كاتبة مثلي، ويجهلها المثقّفون في مدينة مثل رام الله، الّتي نتحدّث فيها مع الناس الّذين يشبهوننا في أشياء نعرفها أصلًا. ولكن، عندما تقضي ثماني عشرة ساعة مع العمّال، تبدأ بفهم الأمور بطريقة مختلفة. تبدأ بفهم العلاقة المركّبة بين العمّال وإسرائيل، والتناقضات الشعوريّة بين شعورهم بالحرّيّة بعيدًا عن قراهم، وبين شعورهم بالقمع والعنصريّة من المجتمع الإسرائيليّ. أعتقد أنّ شارون منع العمّال من دخول إسرائيل؛ لأنّهم كانوا الجسر الّذي يصل بين المجتمعين، وكان بإمكانهم بناء المزيد من الجسور وتحقيق السلام، أكثر من أيّ شخصيّة مثقّفة أخرى. ليس ثمّة تفلسف ولا مزاودات وطنيّة في كلامهم، على العكس منّا؛ فنحن لا نعطي رأينا الصادق في الكثير من الأشياء، منها المقاومة وأساليبها القديمة والجديدة، والسلطة الّتي تمنع المقاومة ولا تقدّم حلولًا بديلة. كلّ هذه الأسئلة نتعامل معها بحذر وخوف؛ لئلّا نُغْضِبَ أحدًا أو لا يُعْجِب كلامنا أحدًا، فيصبح لدينا قمع ذاتيّ داخليّ يجعلنا ننتقي كلماتنا خلال حديثنا عن أيّ شيء. أمّا العامل فيتكلّم بلا رقابة ذاتيّة وبلا تفلسف؛ ولذلك أعتقد أنّ تجربتي مع العمّال من أغنى التجارب الّتي عشتها؛ لأنّها علّمتني عدم التفلسف على الآخرين الّذين لا أستطيع تمييز المسؤوليّات الملقاة على عاتقهم، أو حتّى رؤيتها.

فُسْحَة: تبدو رواية «دمشقيّ» كأنّها تأمّل في الماضي؛ فهي تحكي قصّة عائلة دمشقيّة فلسطينيّة عاشت في القرن التاسع عشر، بين دمشق وقرية عرّابة في فلسطين؛ فهل هي رواية سيرة ذاتيّة؟ وهل تقاطعت كبقيّة رواياتك مع أحداث بعينها؟

سعاد: لا تنسَ أنّ أمّي سوريّة، وقد وُلِدْتُ في دمشق، وكان الظرف في فلسطين هو ما دفعني إلى الكتابة عن فلسطين والحياة اليوميّة، ولكن عندما بدأت الحرب في سوريا عام 2011، شعرت بأنّ ثمّة شعورًا بالأمان اختفى؛ فدمشق دائمًا ما كانت برّ الأمان بالنسبة إليّ. بالنسبة إلى عائلة لاجئة في الأردنّ، خسرت كلّ شيء في فلسطين، والجزء الفلسطينيّ منها يندب ويبكي ما فقده، ويتذكّر بمرارةٍ تاريخه. كانت دمشق هي البلد الجميل، الّذي رُبّيت فيه في بيتٍ غنيّ نسبيًّا ولعائلة محبّة، وكانت هي مصدر الشعور بالأمان الّذي اختفى مع بداية حرب عام 2011. كذلك في تلك الفترة كنت أعيش لفترات بين إيطاليا ونيويورك، ورأيت كم كان الأوروبّيّون والغرب يستخفّون ويحتقرون اللاجئين السوريّين، وكأنّ هؤلاء اللاجئين لم يأتوا من تاريخ قديم، ومن ثقافة ومن موسيقى، من طعام ومن لِباس وقماش عالميّ اسمه «دمشقيّ»، كلّ هذا امّحى، كلّه لم يَعُد له وجود، وأصبح اللاجئ السوريّ كائنًا غير مرغوب فيه، ولا أحد يريد رؤيته يصل إليه. فكانت الرواية ردّ اعتبار للّاجئ السوريّ، وفي نفس الوقت، ردّ اعتبار لبلدٍ أعطاني الكثير، فهي نعم، سيرة ذاتيّة، ولكنّها أيضًا نِتاج الخسارة الّتي شعرت بها.

كاتب وباحث ومترجم. حاصل على البكالوريوس في العلوم السياسيّة، والماجستير في برنامج الدراسات الإسرائيليّة من جامعة بير زيت. ينشر مقالاته في عدّة منابر محلّيّة وعربيّة، في الأدب والسينما والسياسة.